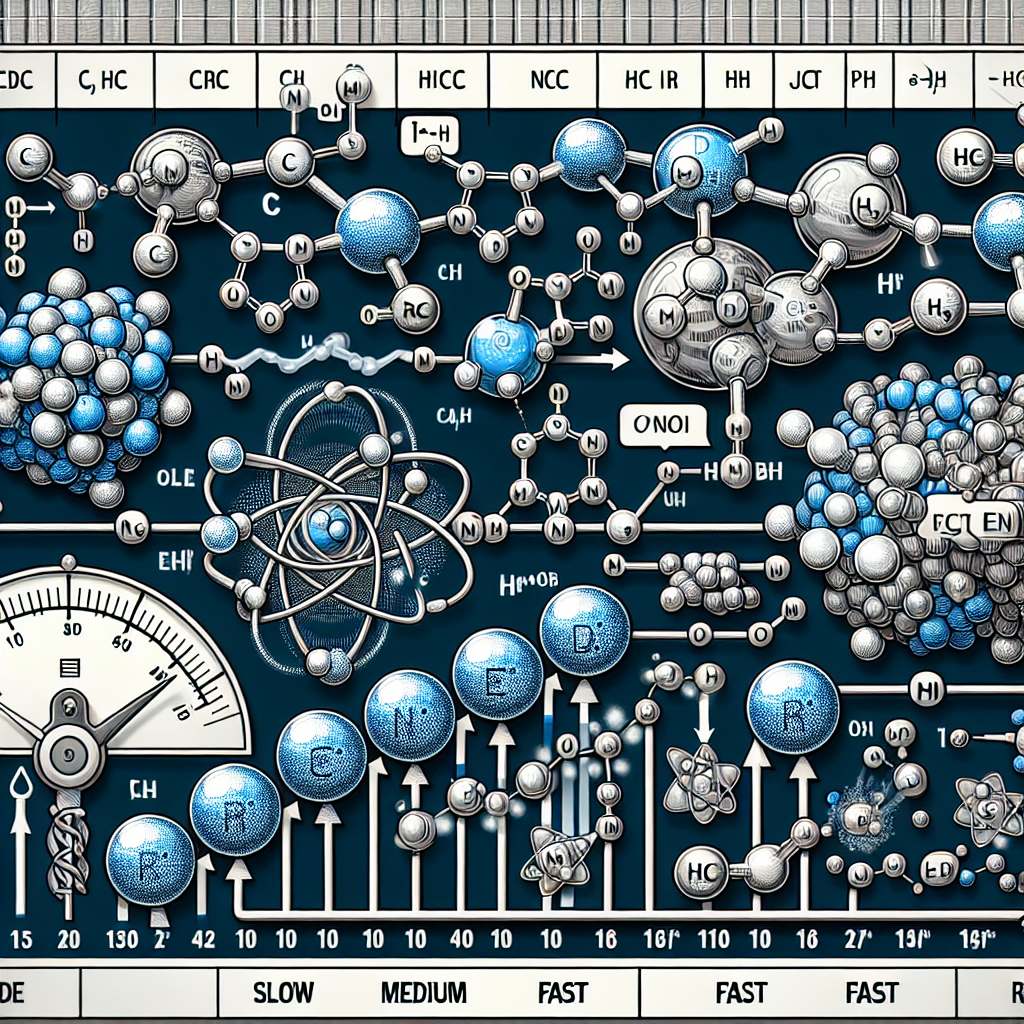

化学反応速度とは、特定の反応がどれだけの速さで進行するかを示す指標です。この速度は、生成物が形成される速さや反応物が消費される速さで計測されます。化学反応の速度は多くの要因に依存し、これらを理解することで、産業プロセスの最適化や新しい材料の開発、環境問題への対応など広範な分野に応用可能です。

反応速度を決定する要素

-

集中: 反応に参加する物質の濃度が高いほど、分子間の衝突の頻度が増し、反応が促進される傾向にあります。例えば、アセトンとヨウ素の反応を考えると、どちらの濃度を高めると反応速度が向上します。

-

温度: 温度が高くなると、反応物の分子が活発に動き、より多くの衝突が起こりやすくなります。例として、ナトリウムチオスルフェートと酢酸が反応する速度は、温度が上がるにつれて顕著に増加します。

-

触媒: 触媒は反応の活性化エネルギーを下げることで、反応速度を上げることができます。触媒は反応に直接参加せず、消費もされません。水素ガスと酸素ガスの反応を触媒の存在下で行うと、反応速度は大幅に向上します。

- 物理的状態: 反応に関わる物質の物理的状態(固体、液体、気体)もまた重要です。表面積が大きいほど、反応が進行しやすくなります。例えば、粉末の亜鉛と塩酸との反応は、塊の亜鉛を用いる場合よりも迅速に進行します。

反応速度の計算

反応速度の計算には、通常、濃度の変化を時間で割った値が使用されます。反応 A + B → C において、時間 t での A の濃度の減少が Δ[A] であれば、反応速度は -Δ[A]/Δt で表されます(「-」符号は濃度が減少するため)。したがって、この計算から反応速度が具体的にどれだけの速さで進んでいるかを把握できます。

レート方程式とマイケル・メンテン方程式

多くの化学反応では、レート方程式が用いられ、反応速度を表す式として定義されます。例えば、反応 A + B → C のレート方程式が v = k[A]^x[B]^y で表される場合、k は速度定数、x と y はそれぞれ A と B の反応次数を示します。

また、生化学反応では、マイケル・メンテン方程式がよく利用されます。これは、酵素反応において基質の濃度と反応速度の関係を記述するもので、v = (V_max[S])/(k_m + [S]) で表されます。ここで、V_max は最大反応速度、K_m はミカエリス定数、[S] は基質の濃度です。

実例: ハイドロキノンの酸化

ハイドロキノンの酸化反応は、化粧品業界でよく研究されます。この反応では、ハイドロキノンが酸素の存在下でキノンに変換されます。反応速度は酸素の濃度に依存しており、この知見を基に製品の保存性や品質管理が行われています。反応速度のコントロールは、製品の安全性を確保する上で重要です。

以上のように、化学反応速度の知識は、日常生活から産業応用に至るまで幅広い分野で重要な役割を果たします。適切な条件下で反応を制御することで、効率的な化学プロセスの実現が期待されます。

コメント