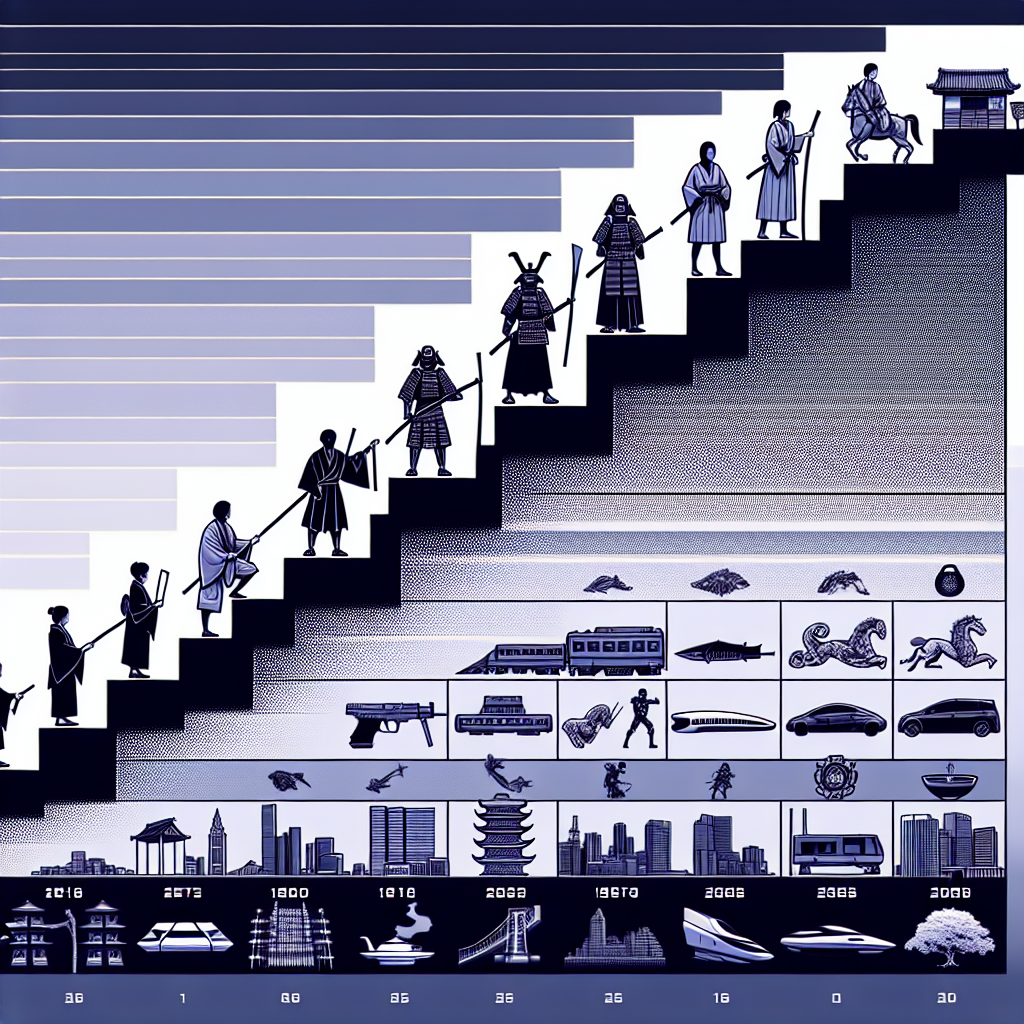

日本の選挙制度は、国の歴史を通じて数多くの変遷を経てきました。明治維新以降、近代国家としての体制を確立する過程で、西洋の制度が導入され、その後も様々な政治的、社会的変化に応じて選挙制度は進化してきました。

大正デモクラシー期

1910年代の大正デモクラシーの時代には男性普通選挙に向けた動きがありました。1925年には男性普通選挙法が成立し、満25歳以上の男性に選挙権が与えられることとなりました。これは日本の選挙制度の中で大きな節目とされています。

戦後の改革

第二次世界大戦後の1945年、連合国による占領下の日本は大きな制度改革を迫られました。1946年には新憲法が公布され、翌年に施行されます。これにより、日本は男女共同参画の原則を掲げ、18歳以上の全ての市民に選挙権が与えられました。また、比例代表制と小選挙区制を併用する並立制が導入され、多様な政治意見が国会に反映されやすくなるよう工夫されました。

1955年体制とその影響

1955年、自由党と日本民主党が合同して自由民主党(LDP)が誕生し、それに対抗する形で日本社会党などが左翼陣営を形成しました。この二大政党体制は、日本の政治シーンにおいて長らく続くことになります。この体制は、比較的安定した政治をもたらした一方で、地域ごとに固定化された選挙区による「一票の格差」が問題となりました。

選挙制度の見直し

1994年、選挙制度の大幅な見直しが行われました。これにより、小選挙区比例代表並立制が導入され、選挙区が小さくなり、有権者一人ひとりの投票が政治に直接影響を及ぼしやすいシステムが構築されました。この改革は、地域に根ざした政治活動を促進するとともに、新興政党の参入を容易にしました。

現代の課題と展望

21世紀に入ってからも、日本の選挙制度は常に試行錯誤の過程にあります。特に「一票の格差」の是正と、若年層の政治参加の促進が課題となっています。また、インターネットを利用した選挙運動の解禁や、海外在住者への郵便投票の拡大など、時代に合わせた制度の更新が進められています。

日本の選挙制度は、その国の文化、歴史、そして国民の価値観に深く根ざし、動的に進化し続けています。選挙制度を通じて、どのように国民の声を政治に反映させるか、その方法が今後も日本の民主主義の質を形作る重要な要素となるでしょう。

コメント