核兵器は、核分裂または核融合といった過程によって莫大なエネルギーを放出する兵器である。それらは主に二種類、原子爆弾と水素爆弾に分けられる。この記事では、それぞれの基本構造と運用について詳解する。

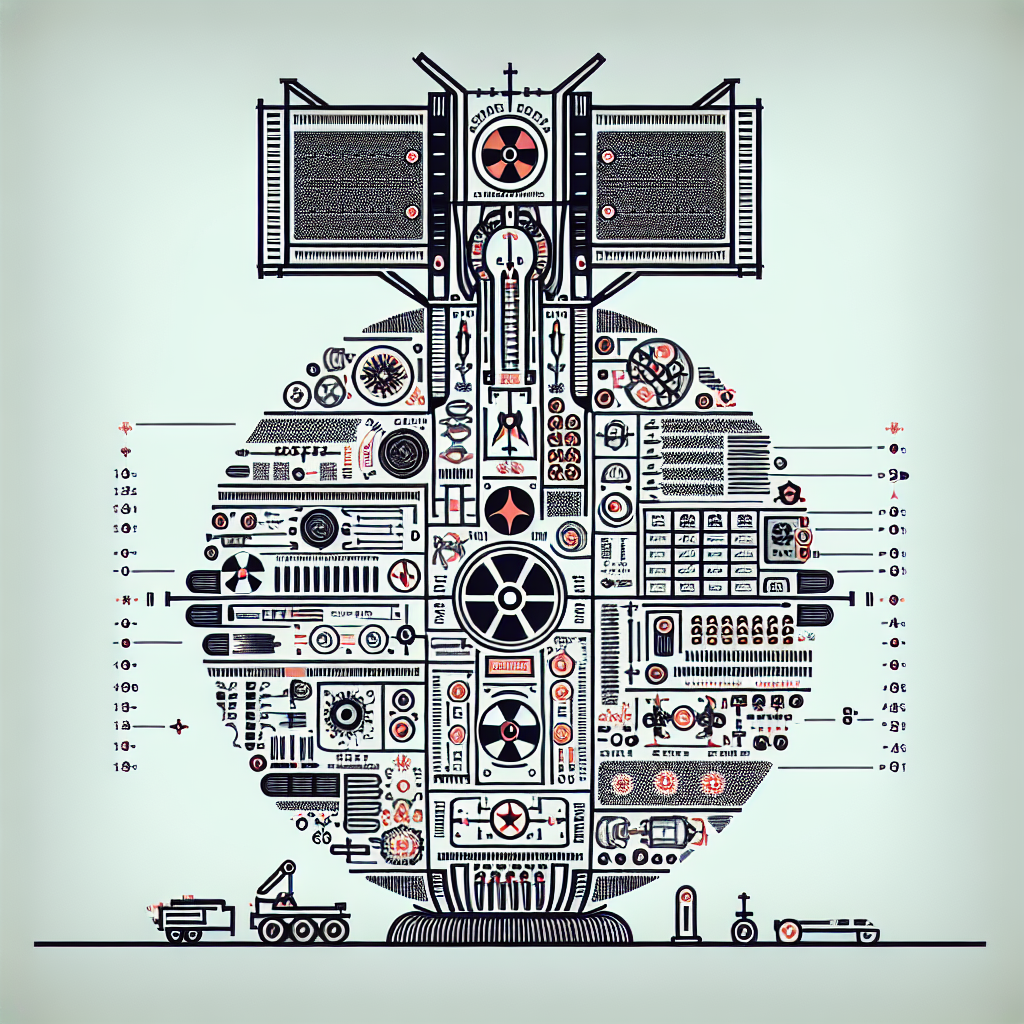

原子爆弾の構造

原子爆弾は核分裂を利用した兵器である。その主要部分は以下の通りである。

-

核分割材料

通常、ウラン235またはプルトニウム239が使用される。これらの重い元素が中性子を吸収すると、核分裂し、大量のエネルギーと放射性物質を放出する。

-

爆縮レンズ

プルトニウム型の原子爆弾において用いられる。爆薬レンズが均一な圧力を生成し、プルトニウムを超臨界状態に導く。

- 中性子発生装置

核分裂チェーン反応を開始するために設置されており、適切なタイミングで中性子を供給する。

原子爆弾の運用

原子爆弾は、投下後数秒で炸裂する設計となっており、その破壊力は設計により調整可能である。使用される場面としては、主に戦争での大規模な破壊や威嚇に限られている。安全保障の観点から、軍隊は厳重な管理下に置かれ、発射コードや複数の承認が必要である。

水素爆弾の構造

水素爆弾は、核融合を利用して高い破壊力を実現する兵器である。主要コンポーネントは以下のとおり。

-

プライマリー

基本的には小型の原子爆弾であり、核融合を引き起こすための高温高圧環境を作り出す。

-

セカンダリー

重水素や三重水素が詰められており、プライマリーからのX線で加熱されることで核融合が進行する。

- 放射線ケーシング

X線を効率よくセカンダリーへ透過させ、核融合反応を最大限に引き出す。

水素爆弾の運用

水素爆弾はその組み立てが複雑であり、多くの場合、ICBM(Intercontinental Ballistic Missile:大陸間弾道ミサイル)等の配備が必要とされる。発射後、目標地点に到達するまでの飛行中には、多段階の安全機構が作動し、設定された条件下で初めて爆発する。密度の高い都市地帯や戦略的重要施設に対して使用されることが多いが、その使用は国際的な規制により厳しく制限されている。

核兵器の運用上の課題

核兵器の運用には極めて高いリスクと倫理的な問題が伴う。誤って使用された場合の被害は甚大であり、核兵器国同士の対立はしばしば国際的な緊張を高める。そのため、非核化や核抑制が世界中で訴えられている。

核兵器はその非人道性から多くの国際的な条約でそのテストや使用が制限されている。核不拡散条約(NPT)や包括的核実験禁止条約(CTBT)などがその例である。これらの国際的な努力により、核兵器の拡散を防ぎ、将来的な廃絶を目指している状況である。

核兵器の基本構造と運用に関する知識は、これらがどのように機能するか、またどのような影響をもたらすかを理解する上で不可欠である。核兵器の持つ破壊力とその影響を把握することが、核兵器に対する国際社会の適切な対応を導くための第一歩となる。

コメント