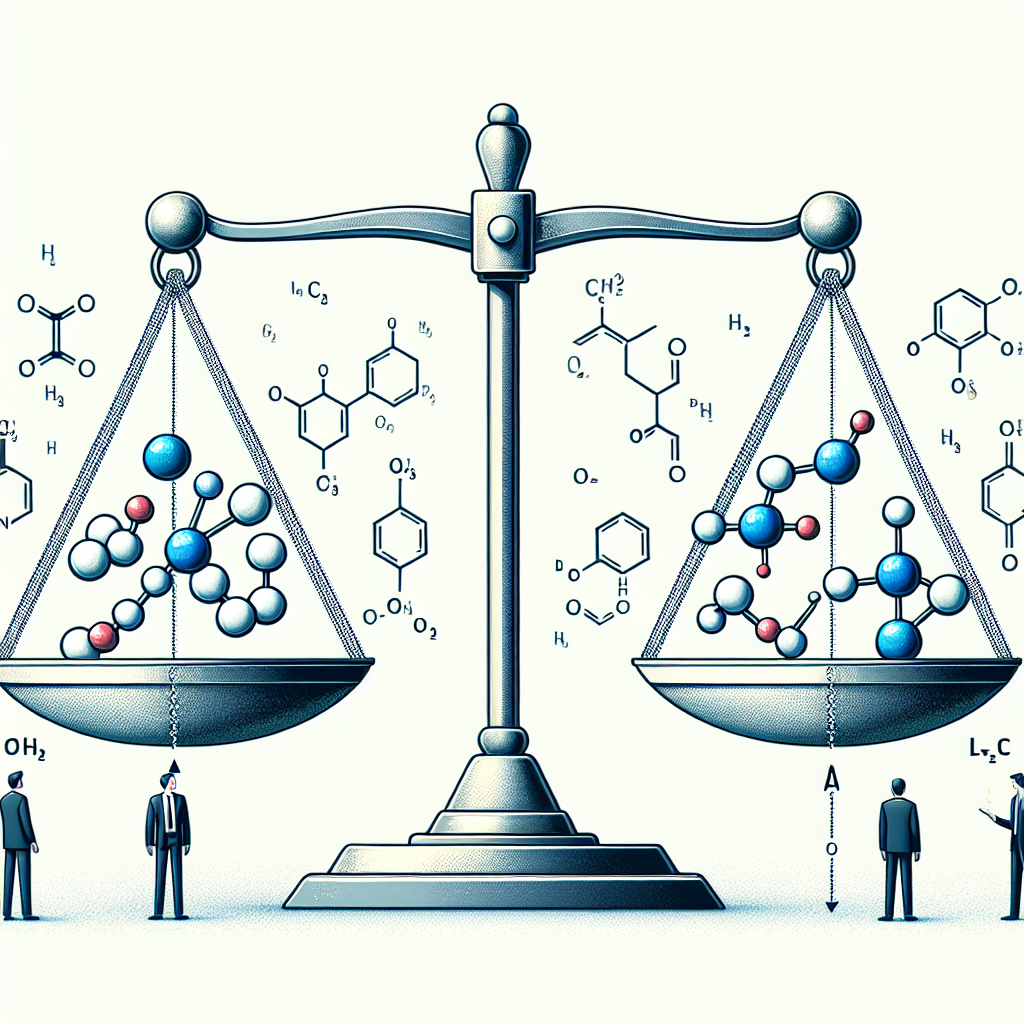

化学平衡の基本と重要性

化学反応が起こるとき、反応物は反応して生成物を生み出すが、この変化は常に一方向に進むわけではない。多くの反応は、反応物と生成物が一定の比率で存在する状態、つまり化学平衡に達する。この平衡状態は、反応の進行と逆反応の進行が等しくなる点であり、外部からの干渉がなければその状態が保たれる。

平衡定数の役割

化学平衡の定量的な分析には平衡定数(K)が用いられる。これは、特定の温度での生成物の濃度と反応物の濃度の比率を示す数値である。式で表すと、(K = frac{[C]^c[D]^d} {[A]^a[B]^b})となる([A]、 [B]、 [C]、 [D]はそれぞれの化学種の濃度、a, b, c, dは係数)。平衡定数は、反応がどの程度進むか、または生成物がどれだけ生成されるかを予測するのに役立つ。

ラシャトリエの原理

外部条件の変化が平衡状態に与える影響を説明するのがラシャトリエの原理である。例えば温度、圧力、濃度が変化すると、系は新しい平衡状態を求めて調整する。温度が上昇すると、吸熱反応が促進され平衡がその方向に移動し、圧力が増加すると体積が減少する方向に進む反応が促進される。

化学平衡の応用

化学平衡の概念は化学工業だけでなく、生物学、薬学、環境科学など幅広い分野で応用される。例えば、合成化学では望ましい生成物を最大限に得るために、反応条件を調整して平衡をコントロールする。また、体内での代謝反応や酵素の作用も平衡の原理によって理解される。環境科学では、大気中の二酸化炭素や他のガスの濃度がどのように平衡状態に達するかが研究されており、それに基づいて温室効果や地球の気候変動が評価されている。

計算化学による平衡状態の分析

最近では、コンピュータを用いた計算化学が発展し、平衡定数や反応速度の計算がより正確かつ迅速に行えるようになった。これにより、実験前の予測だけでなく、実験後のデータ解析にも役立ち、より効率的な化学反応設計が可能になる。AIを使ったシミュレーションでは、無数の化合物や反応条件を高速にテストし、最適な条件を見つけ出すことも現実のものとなっている。

教育における化学平衡

化学教育では、平衡概念の理解は中心的なテーマの一つである。学生には、反応式のバランスの取り方から、平衡定数の計算、反応における外部条件の影響の理解まで、幅広く学ばせることが求められる。実験を通じて直感的に理解を深めることができるため、教材やカリキュラムの設計においても重要な位置を占めている。

化学平衡の今後の展望

技術の進歩や新しい理論の開発により、化学平衡の理解はさらに深まっている。持続可能な化学プロセスの開発、環境への影響を最小限に抑える化学反応の設計など、今後も多くの課題が化学平衡の研究には待ち受けている。これらの課題に対応するためには、基礎研究の積み重ねが不可欠であり、研究者や技術者、教育者が連携して取り組むことが重要である。

コメント