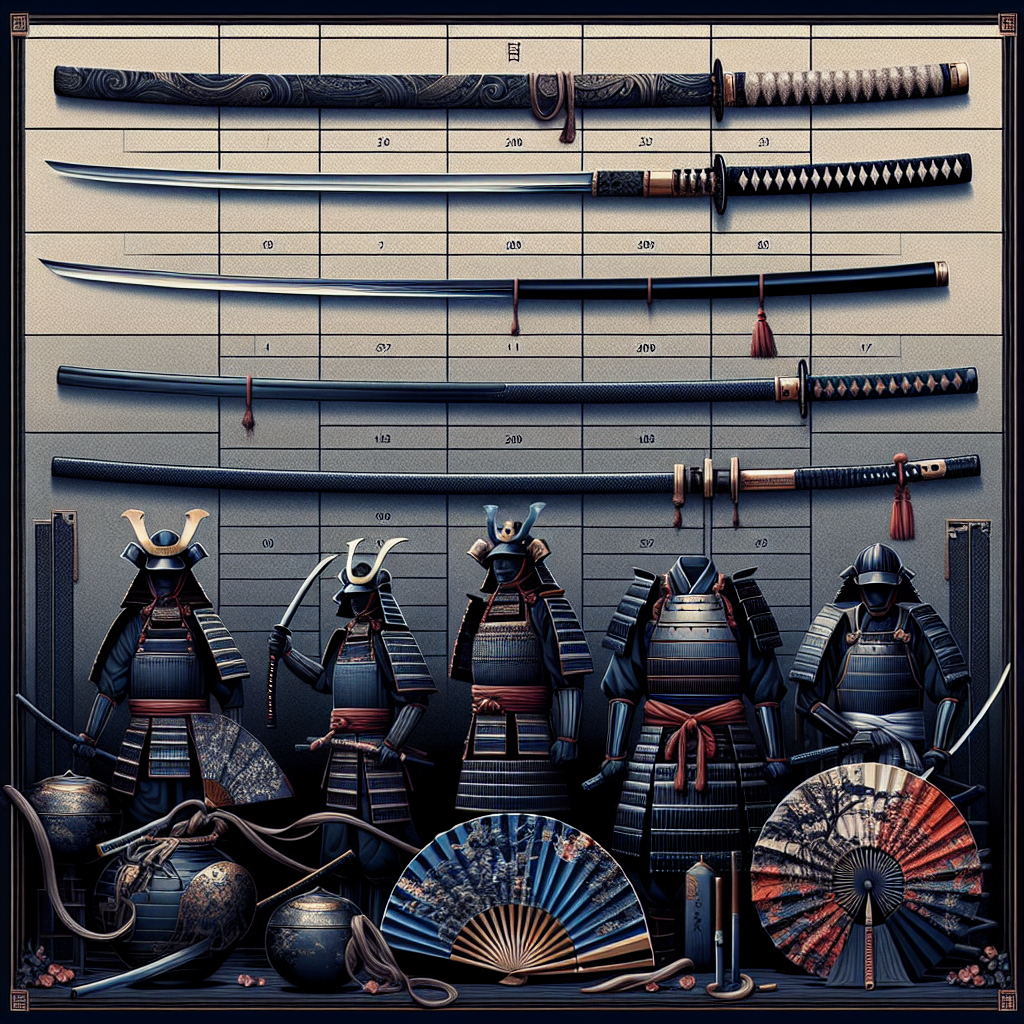

サムライの剣の起源

日本の武道文化の象徴であるサムライの剣は、ハイアン時代後期(794-1185 AD)の創業以来、大きな変化を遂げてきました。当初、中国と韓国の剣のデザインの影響を受けていたこれらの初期の剣は、まっすぐで両刃で、主に刺し傷に使用されていました。 「chokuto」として知られるこれらの刃は、より効果的な武器の必要性が軍事紛争の台頭とともに成長するにつれて進化しました。

カタナの誕生

サムライの剣の発達の転換点は、漢川時代(西暦1185-1333)に来ました。この時代には、「タチ」の出現が見られました。「タチ」は、湾曲した細い、片刃の剣であり、ベルトから迅速に引き寄せられ、戦闘でのより効果的な切断に貸し出されました。タチの湾曲は、馬に乗って剣を素早く描く必要性に拍車がかかった革新であり、サムライ戦の戦術の変化に影響されたデザインの重要な進化を示しています。

剣を完成させる:ムロマチ時代

ムロマチ時代(西暦1336-1573)には、より携帯的で管理しやすい剣の必要性が「カタナ」の発展につながりました。カタナは、より顕著な曲線と、通常60 cm以上の刃を備えていました。その特徴は、エッジを上向きに向けて着用することができ、1つの流体の動きでより速い引き分けとストライキを可能にすることができました。この期間はまた、剣の美学に重点を置いており、カタナを武器だけでなく芸術作品に変えて、サムライの魂を具体化しました。

剣作りの芸術と科学

日本の剣術は、多数のステップを伴う複雑な芸術であり、それぞれが細部に細心の注意を払う必要があり、スキルレベルが高い。最も有名なサムライの剣は、その純度と階層化された構造で知られる「タマハガネ」として知られる一種の鋼で作られています。この鋼は、不純物を除去し、硬度と柔軟性の間の最適なバランスをとるために、慎重に製錬され、折りたたまれ、hammerされています。

微分硬化と刃の研磨

カタナの作成における特徴的なテクニックの1つは、「微分硬化」プロセスです。これには、さまざまな厚さの粘土の層で刃をコーティングし、剣を加熱して消すことが含まれます。その結果、硬いかみそりの鋭い縁と、柔らかく衝撃的な吸収性の背骨を備えた刃ができます。これに続いて、ブレードは、鏡のような仕上げを実現し、折りたたみプロセスによって引き起こされる複雑なパターンを明らかにするために、完了するまでに数週間かかることがある厳密な研磨プロセスを受けます。

文化的意義と図像

サムライの剣の進化は、日本の文化とサムライの精神的および哲学的理想と深く絡み合っています。剣の各部分は、純度と強さを表す刃自体から、尊敬と規律を具体化する柄(つか)まで、象徴的な重要性を保持します。カタナの作り方は、神聖な芸術と考えられており、鍛冶プロセスのさまざまな段階に伴う儀式と祈りがあります。

軍事戦術と社会への影響

サムライの剣の発展は、軍事戦術と日本の社会構造にも影響を与えました。カタナの効率性と強さは、名誉、忠誠心、勇気などの美徳を強調した、Samurai行動規範であるBushidoにおけるその不可欠な役割をもたらしました。剣は、サムライの権威と彼らの道徳的価値の象徴になり、しばしば戦士の魂と見なされました。

レガシーと現代の関連性

今日、サムライの剣は日本の遺産と職人技の強力なシンボルのままです。戦闘ではもはや使用されていませんが、カタナスは収集品や儀式的なオブジェクトとして非常に高く評価されています。 KendoやIadoなどの格闘技の現代の実践者は、カタナを使用して、サムライの伝統のテクニックと精神を保存しています。

コメント